こんにちは。サイキです。今日は地図の読み方第1弾として、ピークや尾根筋、谷筋の見方などをお伝えして行こうと思います。地図特に地形図を見てもうねうねと線が書いてあってどこから見たらいいのかわかりにくいですよね。私も最初に見た時は細かく書いてある線に目眩がしてそっと閉じた記憶があります。でも地形図を見るにはコツがあって、ポイントを押さえてみればそんなに難しいものでもありません。

地形図をある程度読むことができるようになれば、地図を見ながら大まかな地形を予想して歩くことができ、それが実際に行ってみた時だいたい当たっていると結構感動してきます。ぜひこの記事を読んでまずは基本的なことから学んでいってください。

※この記事で使用している地形図は全て国土地理院のホームページから引用しています。

地形図とは?

ここでいう地形図とは国土地理院が発行している地理院地図のことをいいます。細かい部分で言えば、間違いがあることもありますが、登山に使用する地図の上ではもっとも信頼性の高い地図です。

大きめの書店か、登山用品店、アウトドア用品店などで25,000分の1地形図が3色刷り356円、多色刷りが435円で購入できます。またオンラインでは無料で国土地理院地図を見ることができ、紙媒体の地形図が欲しい場合は直接購入するか、「日本地図センター」でネットショッピングすることができます。

地震や崖崩れ、大雨などで頻繁に山の形は変化します。使用する際にはできるだけ最新のものを使用するようにしましょう。

なお、登山でよく使われる所要時間や水場などの情報が書かれている地図は登山地図と呼びます。こちらも登山の際には非常に役に立つ地図ですが、登山に必要な情報提供が主な目的であるため、等高線がよく見えなかったり省略されている地図記号などもあります。登山地図と地形図は両方持っていくことが望ましいでしょう。

まずは等高線の見方から!

等高線とは、ある標高と同じ高さを示す線のことです。等高線には3種類あり、太い線が50mごとの主曲線、細い線が10mごとの計曲線、点線が5mごとに引かれる補助曲線となります。

等高線は、地形図上で斜面の傾斜を表すとともに、山や谷、尾根、崖などの地形の形状を示しています。等高線を見るときは、等高線同士の間隔や線の太さを確認し、地形の変化を理解することが重要です。

実際に等高線をみて、具体的な地形とリンクさせましょう。

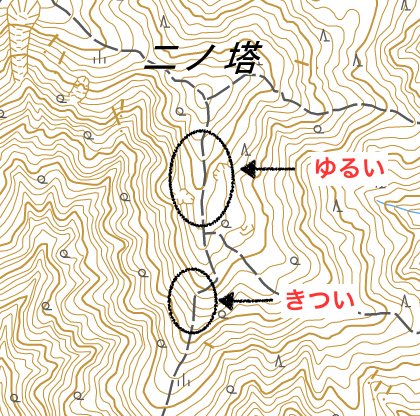

傾斜がきついかゆるいか

等高線の間隔が狭いほど傾斜がきつく、感覚が広いほど傾斜がゆるい登りとなります。なぜなら傾斜がキツくなるほど高さの変化が顕著になり、傾斜が緩くなるほど高さが緩やかに変化するからです。自分が歩く登山道の中でどのあたりが登りがきついかどうかわかることで、登りのペースを調整することができます。

上の地図では分岐に差し掛かるまではきつい上りが続き、分岐のあとはニノ塔頂上まで緩やかな登りが続くことがわかります。

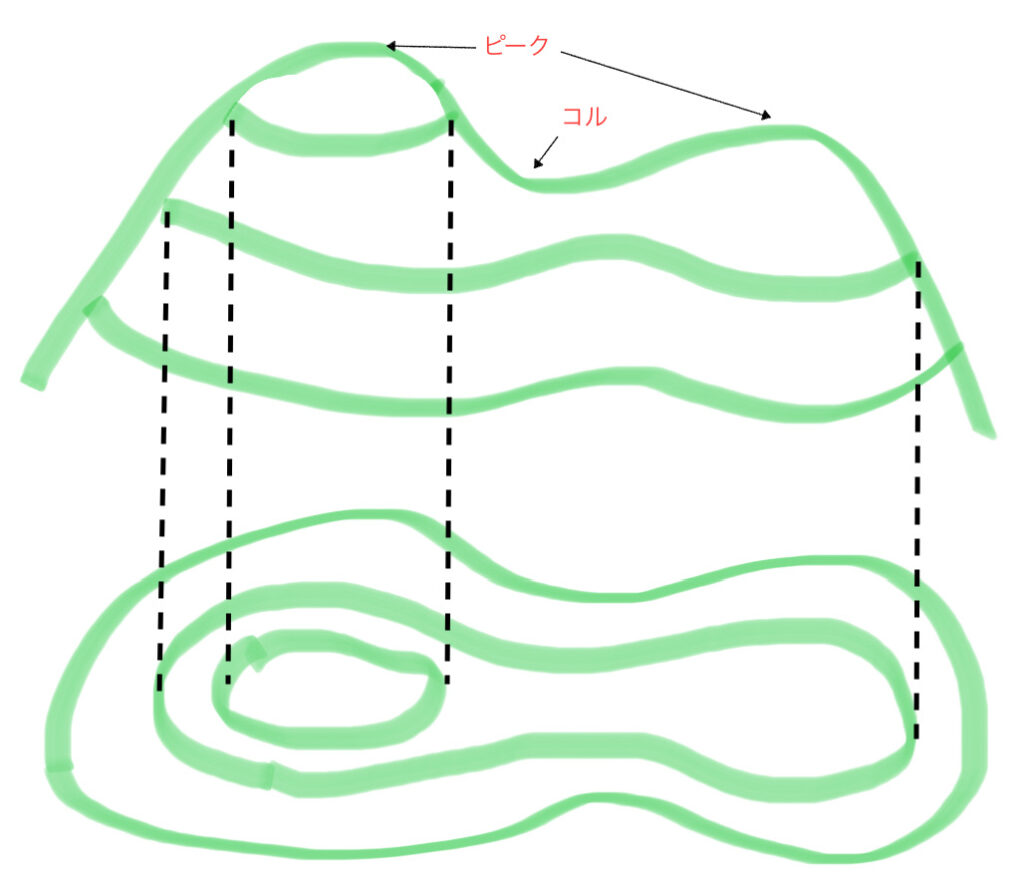

頂上の形、広さ

地形図で頂上やピークになる部分は等高線に丸く囲まれています。山の中にはピークになっていても名前がついていない場所は無数にあります。ピークを越えたかどうかは自分の位置把握にとって重要な情報となります。

上の地図の場合三ノ塔の頂上部分は北に伸びて広いということがわかります。こういった頂上部分は広々としていて、多くの人がいてもゆっくり休憩が取れることがわかります。その反面風が強い場所でもあることがわかります。逆に烏尾山頂上は狭いため、あまり場所も開けていないだろうことが予想されます。

しかし5m程度の起伏の場合、等高線で表現されていない場合もあります。

尾根、谷

尾根や谷の判断は登山道の地形判断で重要な要素となります。尾根は山が外に広がる部分、他には山側に掘り込んでいる部分です。地形図ではピークから外側に向けて張り出しているのが尾根、逆にピーク側に張り出している部分が谷となります。(ピーク同士を結びつける部分も尾根と呼びます)

尾根は基本的に登山道になりやすいですが、もちろんいつもそうとは限りません。時には谷を歩くことも横切ることもあります。

自分が歩くルートが谷を歩くのか尾根を歩くのか、くらいは把握して登りたいものですね。谷は携帯の電波が通じにくく遭難した場合には連絡方法がなくなることもあります。ある意味尾根と谷の把握は登山知識の中では割と重要な知識になります。

これは重要な項目なので、詳しく下記で実際の地形図を元に解説していきます。

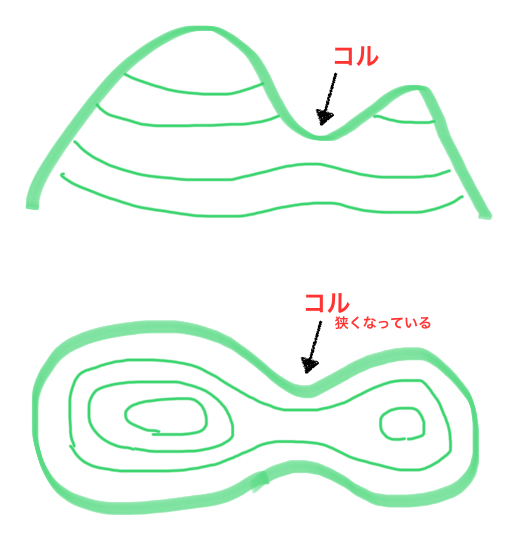

コル、峠

コル、峠という地点は山と山のちょうど中間に当たる下がった部分になります。馬の背と言ったりもします。等高線がU地形になっており、登山道の両幅が狭くなっていたりもします。一つの山が終わり、これから次の山の登りが始まる地点でもあります。

実際に歩いているとピークを降りてからまた新たに登り返す地点です。尾根を歩いているとよく出てくる場面なので、自分の位置を特定しやすい特徴的な地形なので覚えておきましょう。実際にはこんな場所です。

道の両側が狭くなっており、先に登りが見えると思います。これは両側が谷になっており、そのさきに次のピークがあるからです。このような地点に到着してみたら一度地形図を開いてみましょう。地形図では現在位置を把握しやすい地点です。

尾根と谷に地形図で線を引いてみよう!

山は尾根と谷でできていると言っても過言ではありません。そもそも山とは地表から盛り上がった部分ですが、盛り上がった山には凸凹ができます。盛り上がった部分が尾根で、凹んだ部分が谷です。地形図で尾根と谷が見分けられるようになれば、だいぶ地形図が見れるようになったといえます。また、遭難を防ぐ上でも尾根と谷を見分ける力はとても大切です。

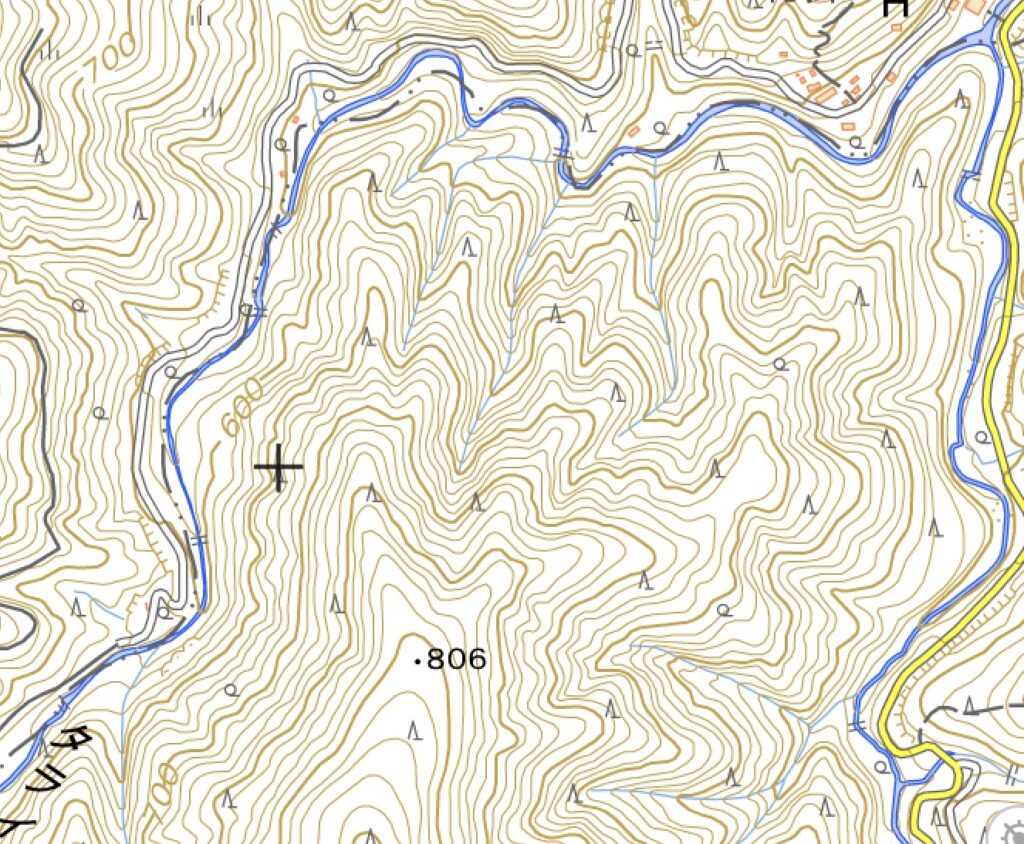

次の写真を例にとって説明します。まず次の写真のどこが尾根でどこが谷でしょうか。

盛り上がっているところが尾根で、凹んでいるところが谷です。この写真に尾根と谷がわかるように線を入れると次のような図になります。

赤い線が尾根で、青い線が谷です。細かいものを入れるともっともっと線が引けますが、そうなると線ばっかりになってしまうのでこの程度にしておきましょう。

このように尾根があって、その間に谷が入るようにできていますね。概ね尾根が登山道になることが多いのですが、実際には色々なルートがあるので、これから歩く登山道が尾根や谷をどのように歩くのか確かめて歩くと面白いかもしれませんね。

さてこれが地形図ではどのようになるのでしょうか。実際の地形図で確認してみましょう。

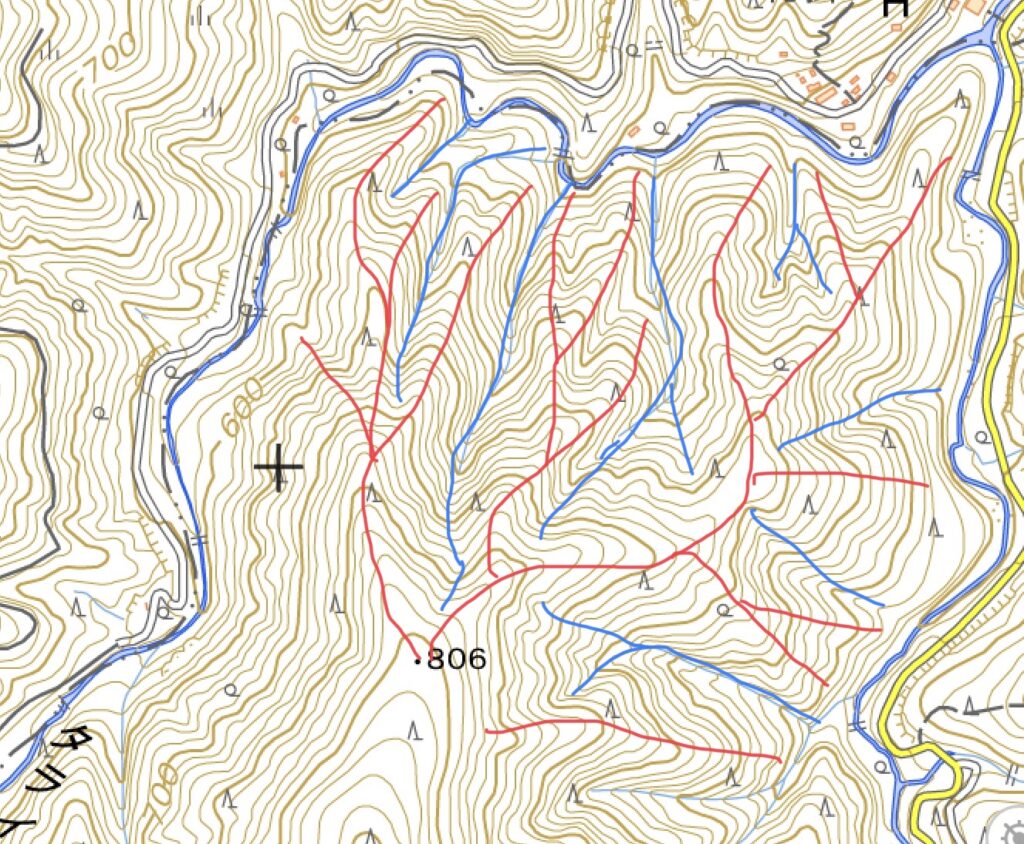

こちらの川に囲まれた部分にある尾根と谷を線で引いてみましょう。尾根はピークである806mから外側に張り出している線です。谷は逆に806mの方に内側に入り込んでいる線が谷となります。これに線を入れてみると、次のようになります。

赤い線が尾根で青い線が谷となります。ここで質問です。この図を見て、何か気づくことはありませんか?尾根や谷は登るにつれてどうなるでしょうか?降るにつれてどうなるでしょうか?

正解というほどではありませんが、「尾根は降るほど分岐する。逆に登るほど1本にまとまる」「谷は降るほど1本にまとまる。逆に登るほど分岐する」ということなんですね。また「谷には沢・川ができやすい」という特徴も見つけられるかもしれません。

先程登山道は尾根が多いという話をしましたが、登る時は尾根がまとまっていくので道に迷うことは少ないのですが、降るときは今確認していただいたように、どんどん分岐していってしまいます。ですので、看板や歩いた後、マークや地図アプリを確認しながら降るようにしないといつの間にか道じゃない尾根に迷い込んでしまうのです。道迷いのほとんどが下りで起きるというのもこうした理由から起きると言われています。

また迷った時は登れば正しい尾根に戻れるということもこのことからわかって頂いたと思います。尾根は登るほど1本にまとまりますので、迷った時は登りましょう!

またぜひ自分でもこれから登る地図がどのような形をしているのか、チェックして登って見てください。

地図は最新のものを用意しよう

ここで一点注意点としてお伝えしておきたいのが、「地図は最新のものを用意しよう」ということです。登山道は実は毎年変化をしています。数年前通れた道が今では通れないということもあります。崖崩れや登山道の崩壊、大きな落石の影響などいろいろな理由で登山道は変化しているのです。

登山地図などはそうした情報を集めて常に更新しています。数年前に買ったから地図はある、とは思わずに登山地図は毎年更新するようにしてください。ほんの1,000円足らずで安全が買えるのなら安いものです。

地図を持っていく際にはマップケースに入れていこう

地形図を登山に持っていく際には頻繁に地形図を見る機会が増えるため、できることであればマップケースに入れていくようにしましょう。濡れや汚れから地形図を守ることができます。

まとめ

尾根や谷を地形図から読み解くことは、登山する上で遭難を予防するのに大変役に立つスキルです。また地形図と地形が一致しているのを観察しながら山を歩くだけでも大変楽しいものになります。

次回はさらに地図記号について詳しく解説していきます。こちらも読み解くことができれば、より深く地形図から実際にどのような風景が広がっているのかがわかり、登山がより楽しくなります!こちらもぜひお読みください!

ここまで読んでいただいてありがとうございました!

ブログランキングに登録しております。クリックしていただけますと励みになります。